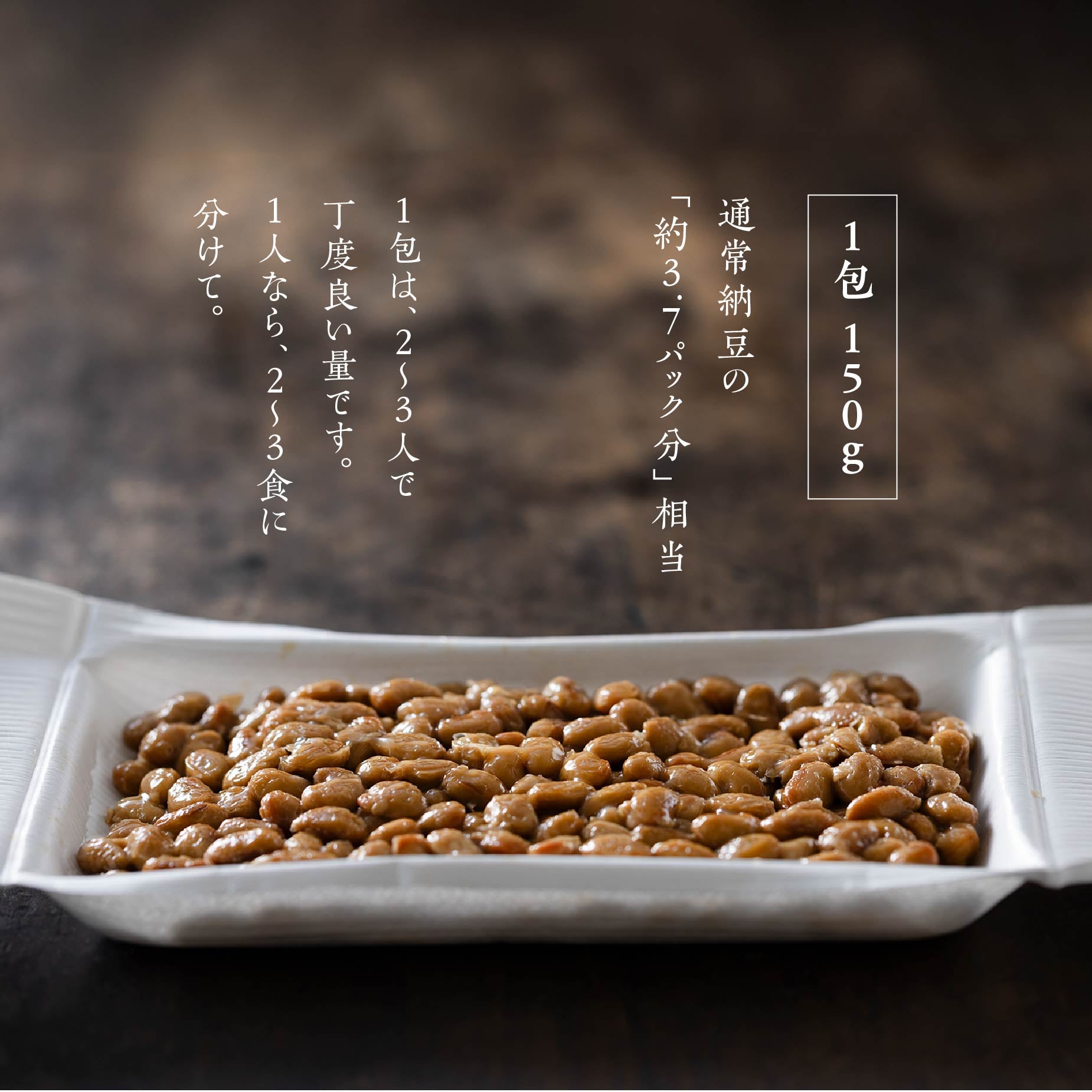

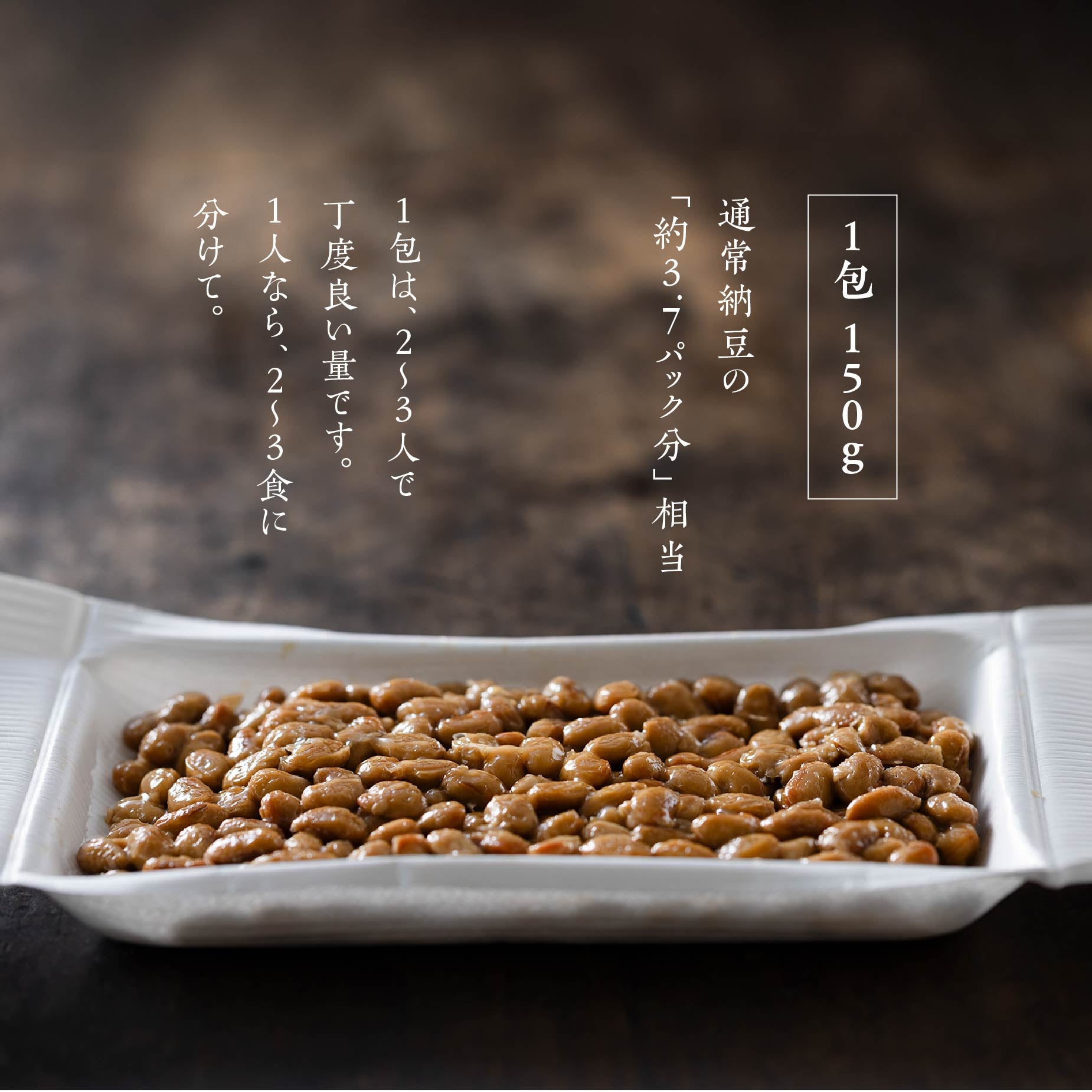

「混ぜない納豆」が成り立つのは

豆そのもののクオリティ、霧島山系の名水、

そして発酵のピークを見極める職人技、

どれが欠けても成り立たちません。

ここでは、その3つのこだわりを少しだけお伝えします。

1.ふくゆたか大豆──|豆の甘みとコクを最大化する希少な品種。

豆が美味しくなければ、何をしてもダメ

「正直、豆がおいしくなければ、何やってもダメなんですよね。」

そんな声が自然と出てくるほど、私たちは大豆の質をとても大切にしています。

数ある大豆の中でも、九州佐賀産のふくゆたかは格別。

私たちは日々全国の大豆を煮豆にして味見しており、生産年度や産地を比べてみても、「これ以上のものは今のところない」という結論です。

ふくゆたか大豆は発酵後も苦味や粉っぽさが出にくく、噛むほどに甘みとコクがしっかり残るのが魅力。

「ふっくら感というか、“味のふっくら”みたいなものがあるんですよね。

だから、何も手を加えなくても納豆として完成してる、というか。」

だからこそ、混ぜずとも“豆の存在感”を味わえるんです。

煮豆の時点で味をチェック。

この豆は、煮豆の状態でも本当においしい。納豆の味にそのまま現れます。

こんなにふっくら柔らかい。

2.霧島の名水──|雑味を生まずに、発酵を伸ばす

霧島山系の名水を求めて。霧島の麓に蔵を構え、井戸を掘りました。

霧島山系の名水をたっぷりと大豆に吸わせます。

透き通った水が、豆の甘みを最大限に。

「おいしい納豆を作るなら“おいしい水”が必要」

創業者は、おいしい水が出る場所を探し歩き、霧島からの地下水が沸くこの地で、地下水をわざわざ掘って、蔵を構えました。

納豆づくりは、味付けをするわけではなく“発酵”が要となります。

だからこそ、水の質がダイレクトに仕上がりを左右するのです。

霧島山系の裂罅水(れっかすい)は不純物が少なく、納豆特有の嫌な臭いや苦みを抑えて、豆の甘みを発酵に乗せてくれます。

混ぜる手間を省いても、香りが華やかに立ち上がる一因が、この澄んだ水の力です。

3.職人技──|毎日の微調整が発酵をピークに導く

細かく発酵室を確認。

納豆菌の働きに合わせて温度や時間を調整し、発酵ピークをつくります。

“生きもの”だからこそ、対話が必要

大豆も、納豆菌も、その日の気温や湿度で状態が変わります。

「同じふくゆたか大豆でも、水分を吸わない“わがままな豆”があったり。結局、納豆菌と豆の状態を見て合わせるしかないんです。」

細かく発酵室を見回り、豆の膨らみや香りをチェックし、「あと何時間発酵を続けるか?」「温度を下げるか?」「今日は水分吸収が少ないので、少し長く蒸そうか?」など、こうした小さな判断と調整を積み重ねるからこそ、“混ぜる必要がないほど粘りと旨みが整った”納豆が誕生します。

三本の柱が支える“混ぜない完熟”

- 大豆 : 九州産ふくゆたかだからこそ、後味までしっかり甘みとコク。

- 水 : 霧島の名水が、雑味や苦みを生まない“華やかな発酵”を支える。

- 職人技 : 細かく発酵室を見回り、微調整で完熟発酵を見極める。混ぜなくても充分に旨いとコクがある納豆へ。

わざわざ糸に頼らなくても粒の状態で充分に味わえる。“混ぜない納豆”を、ぜひ一度味わってみてください。