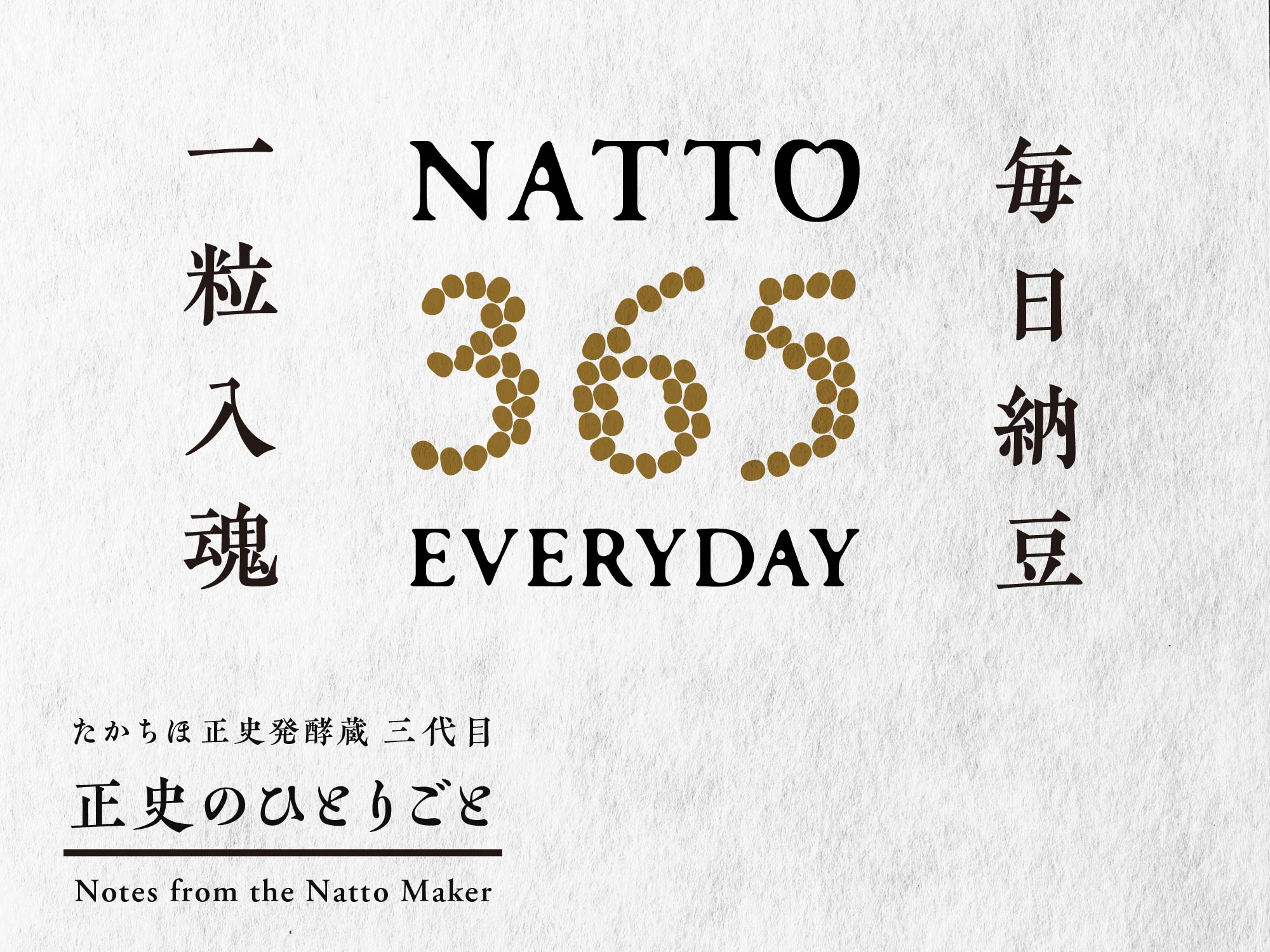

「混ぜないのに、こんなにコクが?」

「混ぜないのに、こんなにコクが?」

「ちゃんと大豆の味、甘みも感じる!」

「口の中に、ふわっと香りが残った」

──はじめて食べてくださった方の、率直な感想です。

その答えは、三代かけて仕込んできた“味の設計”にあります。

大豆・水・発酵の三本柱で、粒の中に味を詰め、後味まで澄ませるように作っています。

ここでは、混ぜなくても「おいしい」と言ってもらえる理由を、素材選定と職人の技術からお伝えします。

甘みの正体。ふくゆたかという大豆

日々、常に全国各地の大豆を煮豆にして食べていますが、「これ以上のものは今のところない」という結論です。

粒がやわらかく、粉っぽさがなく、噛むほどに甘みと香りが立つ。

完熟発酵との相性がよく、合うのはこれしかないと考えています。

-

粒で噛むと、雑味のない甘みがじわっと来る

-

粉っぽさがなく、粒のままほどける

-

時期や環境で変わる、大豆の個性に合わせて全て微調整

コクと香りを作る|霧島山系の名水

「おいしい納豆は、おいしい水が要る。」 創業者の正人が、そう言って水源を探し当て、わざわざ霧島の麓に井戸を掘ったのが始まりです。

地下約30m(当時)。超軟水の天然水は発酵に雑味を残さず、香りと甘みがまっすぐ立つ。 洗いも仕込みも、すべてこの水。この水でなければ、いまの味は出ません。

-

超軟水で、香りと甘みが素直に立つ

-

洗いも仕込みも全てこの水

-

霧島山系、地下からの自家井戸水

後味まで澄ませる|完熟の“今”を見極める

祖父がよく、夜中に発酵室に行っていました。開けた瞬間の香りや味、糸の伸び方を確認していました。

「混ぜなくてもおいしい」と言ってもらうには、味の芯が粒に入っている必要があります。発酵を進めすぎると苦みが出る。足りないとコクが薄くなります。

「香り・粘り・味が整う」三代かけて、今に至りますが、今もなお追求は続きます。

-

発酵の止め時を“香りと粘り”で判断

-

進みすぎれば苦み、浅すぎればコク不足

-

三代かけた、発酵技術。

三本の柱で、コクと甘味が生まれる。

| ふくゆたか(豆) | 噛むほどに甘み。粉っぽくならない。 | 佐賀産ふくゆたか/一等級のみ |

| 霧島山系の名水(水) | 発酵で香りと甘みを引き出す。 | 井戸水/毎月水質検査/洗いも全てこの水 |

| 完熟の瞬間(発酵) | 香り・粘り・味のバランス、完熟発酵の時を逃さない。 | 目と舌と鼻で見極め |

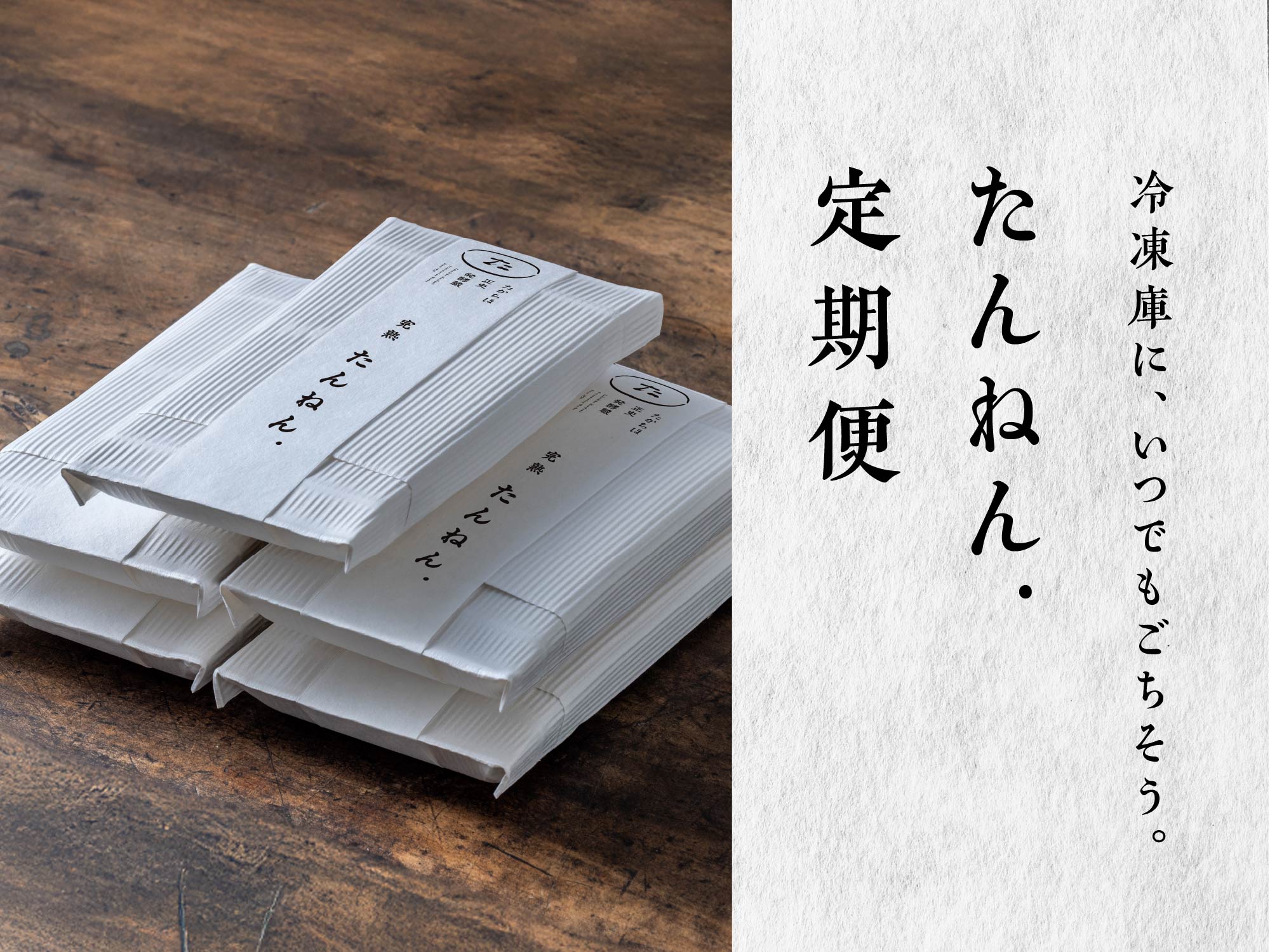

食べ方で変わる味の表情

-

最初は数粒を、何もつけずにそのまま。粒の味を噛みしめます。

-

そしてごはんに乗せて、たれを後でかけます。

-

次回は10回ほどまぜてみる(タレを入れて)。すると香りがひらき、また別の表情が楽しめます。

-

そして、後味を楽しむ。よくある苦みやツンとした刺激が残らず、

「コク・旨み・甘みの“澄んだ余韻”」だけが口に残ります。

納豆は、混ぜるのが当たり前──そう思っていました。

でも、“混ぜなくてもおいしい”を目指して、三代かけて仕込みを重ねてきました。

粒で、噛んで、味が立つ。

それが、今のたんねん.です。ぜひあなたの舌でも確かめてみてください。

Share: