混ぜないには、わけがある ─

混ぜないには、わけがある ─

ねばりに頼らず、豆がおいしく、あと口が澄むまで。

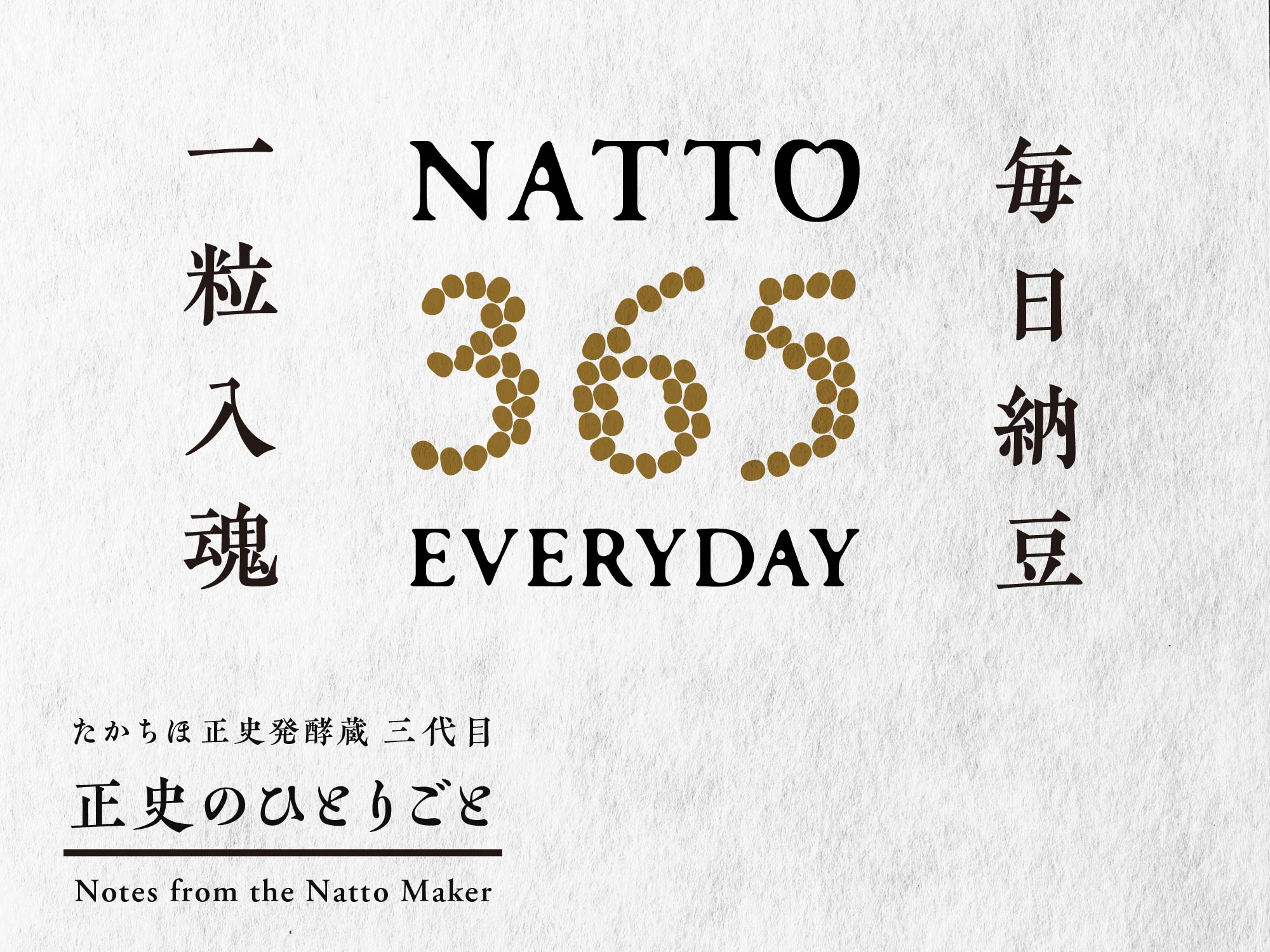

混ぜない納豆?

何言ってるの?「納豆は混ぜるほど美味しくなるんだよ!」

— よく突っ込まれます。たしかに普通はそう。

でも、私たちは「混ぜない納豆」というテーマを、親子三代に渡って追求してきました。

今回は、なぜ、混ぜない納豆が生まれたのか?

そしてどうやってつくっているのか?をお話ししたいと思います。

ねばれば、それでいいのか?

—— 私たちの答えは「いいえ」でした。

納豆のねばりは旨みの証でおいしい。けれど、それだけでいいとは思っていません。

たくさんの納豆を食べてきて気づいたのは…

ねばりはしっかりあるのに、豆の味が薄かったり、後味に雑味が残るものがあるということです。

勝手に決めた“本当においしい納豆”の基準。

親子三代で引き継いできたのは、

-

「混ぜなくても最高に旨い」こと。

-

そして「食べた後の口残りまでおいしい」こと。

-

最後のひと粒まで甘みがほどけ、豆の旨みやコクをまっすぐ味わえる納豆。

「旨みを、混ぜる前に、頂点まで引き出す」

それが、三代でたどり着いた私たちの答えで、いまも追い続けている基準です。

混ぜない納豆を支える

3つのよりどころ(大豆・水・発酵)

混ぜない納豆は、豆・水・発酵、どれか欠けても成り立ちません。

1. ふくゆたか(豆)

日々全国の大豆を食べている私たちからみて「これ以上のものは今のところない」。

ロットによっても状態が違うため、吸水と蒸し上げを微調整します。

ひと粒目で大豆の味が先に来る。

旨みと甘みが豊富で、雑味が少ない品種です。

2. 霧島山系の名水(水)

粘りでごまかさず、粒の旨みを発酵で仕上げるから水が命です。

井戸の水質を守り、不純物が少ない仕込み水と洗いで“におい”を残しません。

納豆特有の嫌な臭いや苦みを抑えて、豆の甘みを発酵に乗せます。

3. 完熟の瞬間(発酵)

開封直後がいちばん完熟しているピークに合わせます。

温度・湿度・時間を頻繁に確認し見極めています。

混ぜなくても、粒の奥まで、コクと甘みが行き渡る状態になります。

混ぜない、味わい方。

粒のコクや甘み、後味を、味わうために。

粒のコクや甘み、後味を、味わうために。

まずは、混ぜずに、噛んでみてください。

粒の芯のコクや甘みを楽しみます。

そして、すこし混ぜると表情が変わります。

香りとコクが、そっとひらきます。

混ぜるのは10回ほどがベストです。(たれは最後にかける)。

澄んだ後味の設計。

粒のコクや甘みをかみしめた後、食べた後もおいしい、その後味へのこだわり。

粒のコクや甘みをかみしめた後、食べた後もおいしい、その後味へのこだわり。

苦みやツンとした刺激を残さず、コク・旨み・甘みだけを静かに残す。

食べ終えてから少しだけ幸せになる余韻を狙っています。

創業者のおはなし。

創業者・竹之下正人は「美味しい納豆は、水で決まる」と信じて、霧島の麓で、おいしい水が出る場所を探し歩き、わざわざ地下水を掘り当てました。

夜ごと確かめては食べるを重ね、豆・水・発酵の合わせ方を探り続けました。

今思えば、それが、“

うちの納豆の礎”だったんだと思います。

三代で磨いた結果、混ぜなくてもおいしいが私たちの基準になりました。

ふたを開けて粒を噛むと、大豆の味が残り、豊かなコクが生まれ、甘みを感じる。

この基準がきれいに感じられ、後味は澄む。

そんな納豆を、これからも変わらず作り続けていきます。

Share: